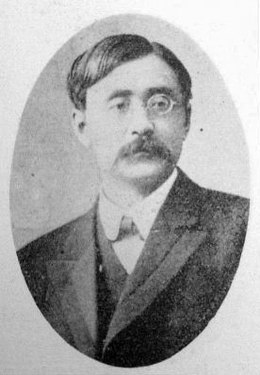

Nitobe Inazō

Nitobe Inazō est un nom japonais traditionnel ; le nom de famille (ou le nom d'école), Nitobe, précède donc le prénom (ou le nom d'artiste).

| Naissance | 1er septembre 1862 Morioka |

|---|---|

| Décès | 15 octobre 1933 (à 71 ans) Victoria |

| Sépulture | Cimetière de Tama |

| Nom dans la langue maternelle | 新渡戸稲造 |

| Nationalité | Japonais |

| Formation | Université de Tokyo Université de Hokkaidō |

| Activités | Lexicographe, linguiste, diplomate, écrivain, espérantiste, économiste, enseignant, homme politique, professeur |

| A travaillé pour | Université de Tokyo, Tokyo Woman's Christian University, Tokyo Bunka Junior College (en), université de Takushoku, université de Kyoto, université de Hokkaidō |

|---|---|

| Domaine | Philosophie |

| Membre de | Académie japonaise des sciences |

Bushidō, l'âme du Japon |

Nitobe Inazō (新渡戸 稲造, 1 septembre 1862 – 15 octobre 1933) est un éducateur, docteur en agronomie et en droit. Il a réalisé de nombreux écrits, dont le plus célèbre est Bushidō, l’âme du Japon (1899).

Sommaire

1 La jeunesse

2 La rencontre avec W. S. Clark

3 Diplomate

4 La synthèse entre l'Orient et l'Occident

4.1 Bushidō, l’âme du Japon

5 Un perpétuel décalage culturel

6 L’œuvre

7 Notes et références

8 Voir aussi

8.1 Articles connexes

8.2 Liens externes

La jeunesse |

Nitobe est né en 1862, le troisième fils d’une éminente famille de samouraïs dans la ville de Morioka dans le nord du Japon. Son père meurt alors qu’il n’a que six ans et c’est sa mère qui l’élève jusqu’à l’âge de neuf ans. Il est alors adopté par son oncle, Ota Tokitoshi, qui vit à Tōkyō. C’est à lui que Nitobe dédia son livre Bushidō, l’âme du Japon.

En phase avec l’esprit d’ouverture à l’Occident, son oncle le persuade de commencer l’anglais à l’âge de dix ans. À quinze ans, il entre à l’école agricole de Sapporo, où il étudie aux côtés de Kanzō Uchimura, futur célèbre intellectuel chrétien japonais, et il fait la connaissance de William Smith Clark (1826–1886).

La rencontre avec W. S. Clark |

Les époux Mary Elkinton et Nitobe Inazō

Clark est né dans le Massachusetts, il est diplômé d’Amherst College et fervent chrétien. Élevé au rang de colonel pendant la guerre de Sécession, il est nommé président de l’université du Massachusetts en 1867. En 1876, il fut invité au Japon pour aider au développement de Hokkaidō, alors territoire frontalier. Il est chargé de la planification des programmes scolaires de l’école agricole de Sapporo. Il s’inspire du modèle de l’université du Massachusetts. Il reste à l’école pendant neuf mois, enseignant l’agriculture, la botanique, l’anglais et organisant des lectures de la Bible chez lui. C’est un homme à la discipline stricte, érigeant la morale chrétienne comme principe de vie, interdisant toute forme de drogue sur le campus. Il convertit de nombreux jeunes étudiants japonais au christianisme. Sa maxime, « Jeune gens, soyez ambitieux ! » fit écho dans tout le Japon, stimulant les espoirs et les aspirations de nombreux jeunes hommes au moment où le Japon se lançait dans un ambitieux programme de modernisation. Clark laissa une marque indélébile dans l’esprit de Nitobe.

Nitobe poursuit ses études à l’université impériale de Tokyo, à l’université Johns-Hopkins et en Allemagne. Il adhère à la Société religieuse des Amis (quakers) à Philadelphie en 1886[1]. En 1890, il obtient son doctorat à l’université de Halle (Saxe-Anhalt). L’année suivante, il épouse Mary P. Elkinton, une quaker de Philadelphie qui allait devenir son éternelle assistante dans la publication de son livre et de ses essais en anglais. Il revient au Japon en 1891 et enseigne à l’université impériale de Hokkaidō, puis à l’université impériale de Kyoto et enfin à l’université impériale de Tokyo.

Diplomate |

Télégramme du philosophe Henri Bergson, président de la CICI, à Inazo Nitobe, directeur de la section des bureaux internationaux de la SDN (dans laquelle se trouve la CICI)[2].

Quand la Société des Nations fut créée en 1920, Nitobe en devint l'un des secrétaire général adjoint et déménagea à Genève, en Suisse. Il devint le directeur de la Section des bureaux internationaux, sous l'égide de laquelle fut fondée la Commission internationale de coopération intellectuelle (dont l'institut parisien devint en 1946 l'Unesco sous le mandat des Nations unies).

La synthèse entre l'Orient et l'Occident |

C’était un fervent chrétien, un éducateur et un homme qui mit tout en œuvre pour améliorer la position du Japon dans le monde. Mais par-dessus tout, sa culture samouraï et ses convictions chrétiennes le destinaient à incarner le lien entre le Japon et l’Occident.

Bushidō, l’âme du Japon |

Son livre, Bushidō, l’âme du Japon, illustre ce sentiment de destin impérieux. Nitobe voyant disparaitre peu à peu les coutumes ancestrales lors de la restauration de l’ère Meiji décida d’écrire le Bushidō afin de condenser par écrit les multiples préceptes des Samouraïs. Il faut savoir que ce livre exalte le travail sur soi, les sept valeurs fondamentales en des termes positifs c’est pourquoi il n’a pu être récupéré que partiellement par l’idéologie japonaise de l’avant-guerre.

Selon Shin'ichi Saeki et Pierre François Souyri, « il conçoit le bushidô comme une morale prête à être utilisée telle quelle si on l'importe dans la société d'aujourd'hui. (…) il fait du bushido une morale parfaite. (…) Le bushido y est décrit comme le code des principes moraux que les samouraïs japonais étaient tenus d'observer. (Si cet ouvrage) peut à la rigueur être considéré comme typique d'un genre d'essais consacré à la culture Japonaise, il n'offre aucune connaissance sérieuse sur l'histoire des guerriers et du bushidô. (…) Il s'agissait d'un discours bien que différent de celui que les nationalistes tenaient sur le Bushido mais d'une certaine manière, il les rejoignait car il contribuait à en accroitre le prestige et participe à la mode ambiante de renouveau de la Voie du guerrier »[3].

Il s’agissait aussi de « vendre le Japon » auprès des élites occidentales en montrant que le Japon était un pays civilisé, c’est-à-dire imprégné de valeurs morales, qui devait être admis dans le concert des grandes puissances.

Le livre marqua profondément Theodore Roosevelt, surtout après que ce dernier fut témoin de la bravoure avec laquelle le Japon, une puissance émergente mineure, vainquit la plus grande puissance terrestre de l’époque lors de la Guerre russo-japonaise de 1904-1905. On raconte que Roosevelt alla jusqu’à en acheter un grand nombre d’exemplaires qu’il distribua à ses amis du Congrès américain. Le livre est une synthèse des deux mondes de Nitobe, où sa culture samouraï et son éducation confucéenne, l’influence militaire de Clark et son éducation chrétienne, se fondent sans difficulté apparente. Il ne voit aucune contradiction entre bushidō et chrétienté.

Un perpétuel décalage culturel |

Il est évident que la réalisation d’une telle synthèse importait personnellement à Nitobe. Après des années d’études aux États-Unis et en Europe, il allait devenir un personnage renommé de dimension internationale. Mais cette implication portait en elle un besoin de clarifier sa propre identité. Les affaires étrangères étaient dominées à cette époque par les Européens et les Américains. La foi chrétienne de Nitobe ainsi que sa connaissance de la civilisation occidentale ne pouvaient pas constituer pour lui une identité claire. Bushidō ne fut pas, bien sûr, la seule œuvre conçue pour faire connaître le Japon en Occident, mais ce fut aussi un moyen pour Nitobe de retrouver le côté japonais de sa propre identité, de se réconcilier avec et de le présenter à l’Occident. C’est probablement pour cette raison qu’il semble parfois s’excuser auprès de ses amis chrétiens : « Si mes allusions aux sujets touchant la religion et les religieux peuvent être mal perçues, j’ai foi que mon attitude envers la Chrétienté elle-même ne sera pas remise en question. »

Mais Nitobe a vécu trop longtemps. Dans les années 1920, quand il fut nommé sous-secrétaire général de la Société des Nations, les relations entre le Japon et les États-Unis étaient déjà orageuses. En 1931, le Japon se lança dans un programme d’expansion militaire en Mandchourie. Le bushidō fut alors associé au militarisme et au nationalisme. Dans l’esprit des Occidentaux, ce n’était plus le bushidō que Nitobe avait incarné.

L’œuvre |

Bushido (1900)

L’œuvre de Nitobe, rédigée dans un excellent anglais victorien, est un groupement d’essais courts, arrangés un peu au hasard dans lesquels il compare les vertus du bushido avec leurs équivalents européens. Cela exige une ingéniosité considérable et n’aurait pu être réalisé que par quelqu’un qui, à l’instar de Nitobe, maîtrisait l’histoire, la religion, la littérature et la philosophie de l’Europe. Les thèmes abordés dans ces essais sont le système éthique du samouraï, le courage, la bienveillance, l’honneur et la maîtrise de soi (des vertus qui s’articulent évidemment dans bien d’autres cultures). Les thèmes spécifiques au samouraï sont toutefois abordés dans la douzième partie, « The Institutions of Suicide and Redress » et dans la treizième, « The Sword, the Soul of the Samurai ».

Selon Shin'ichi Saeki et Pierre François Souyri, « aujourd'hui nombreux sont ceux qui idéalisent les guerriers du moyen âge leur faisant incarner une morale telle que la définit Nitobe Inazô et qui pensent que les samouraïs tel qu'ils apparaissent dans le dit du Heiké devaient être ainsi. Mais ces représentations des guerriers Japonais d'autrefois reposent sur une traditions fictive inventée de toute pièce au XIXe siècle »[3].

Nitobe parlait la langue internationale espéranto. Il a notamment participé au congrès mondial d’espéranto de 1921 à Prague. Il a toujours soutenu l’espéranto et l’a appelé « moteur d’une démocratie internationale ».

Notes et références |

Nitobe écrira : A Japanese view of Quakerism (2e éd. Londres, 1929). Le quakerisme vu par un japonais, Lausanne, La Concorde, 1927, 20 p., traduit de l’anglais par « M. et Mme Pierre Bovet », extrait de la Revue de théologie et de philosophie, no 63, avril-juin 1927 (sous le titre Qu'est-ce que le quakerisme ?), conférence à l’université de Genève en décembre 1926 [1].

Archives de la SDN 1924, Office des Nations Unies à Genève. Photographie issue de cette collection.

Shin'ichi Saeki et Pierre François Souyri, Samourais, Éditions Arkhé, septembre 2017, 103 p. (ISBN 978-29-18682-29-5)

Voir aussi |

Articles connexes |

- Société japonaise

Liens externes |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

(en) Bushido, the soul of Japan, texte intégral sur le projet Gutenberg

Notices d'autorité :- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

Bibliothèque nationale de France (données)- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- WorldCat

- Portail de la littérature

- Portail du Japon

- Portail de l’espéranto

- Portail de la Société des Nations